ローコストかつ高機能な病院

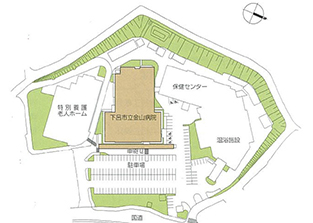

恵まれた立地条件

地域と調和する外観・コンパクトな平面計画

地域と調和する外観

外観においても周囲との調和を意識した。隣接建物や背後に控える山並みと調和する勾配屋根や両隣の建物をつなぐように配置した長い車寄せなど、前からそこに建っているような建物一群の調和を図りました。

コンパクトな平面計画

限られた面積の中で部門の共用化、集約化を図り、利用者にとって分かりやすく、スタッフにとっても働きやすい環境を目指しました。1階のみで外来診療が完結する計画とし、外来-中央処置-救急は直結させ、少ないスタッフで運営ができる構成としています。健診センターは別入口を設け、患者と健常者の動線交差を極力減らしつつ、放射線撮影装置等の医療機器を共用可能な配置としました。 静寂な環境が見込める2階には、透析部門とリハビリ部門を配置し、リハビリ部門には屋上庭園に隣接させ、面積を2倍に使える空間的余裕を創出しています。手術ゾーンへは病棟、救急処置室からの迅速なアクセスを考慮し、両側扉付きエレベーターの一方の扉を手術専用として、ボタン操作により専用運転に切り替わる方式としています。

落ち着いた病棟・地場産の杉材を採用・施工者との共同によるVE、LCC削減

3階には一般病床、4階には療養病床をシンプルな構成でまとめ、一般病床では、トイレ洗面付きの病室とし、患者さんのアメニティ向上と離床率を高める配慮を行っています。病室窓は極力腰高さを低くし、ベッドに寝た状態でも景色を眺められる配慮を行いました。野球場が望める東端には病棟食堂を設け、療養中の方々の日常生活への回帰の願望を喚起すればと考えています。

内装デザインは地域で生まれ、育ってきた人々を受け入れる病院であることを念頭に置き、木目を基調として暖かみのある空間づくりを目指しました。車寄せや中央待合、EVホール、スタッフステーション廻りなど利用者の日常的な動線の中には下呂市産の杉を使った空間を散りばめ、地域とのつながりを意識しました。中央待合の床には地場産の杉を圧縮加工することで充分な強度を確保したフローリングを採用し、来院者を暖かく迎える雰囲気を演出しています。

施工者選定では自治体病院では実例の少ない「二段階発注方式」を採用しました。基本設計図面により、施工者プロポーザルを行い施工者を先行決定しました。施工者の立場から積極的なVE、LCC削減の提案を受け、実施設計に反映しました。基本設計完了段階でのVE、LCC削減提案は建築、構造、設備のあらゆる点で実施設計への反映が可能であり、設計者として必要な部分は残しつつ、大胆な設計変更が可能となり、非常にコストパフォーマンスの高い病院が完成したと自負しています。外壁の吹付け仕上からタイル張りへの変更、断熱性能の向上など多種多様な観点からコストを抑えつつ、機能性の向上が実現しました。

構造計画・設備計画

地域の医療拠点として地震後においても施設機能が維持できるように免震構造を採用しました。上部構造は鉄筋コンクリート造の純ラーメン架構です。 VE提案により2~4階の床は、鉄骨造小梁により支持するデッキプレートとコンクリートの合成床版とし、建物重量の軽減による梁背、階高の低減、施工性の向上を図り、また先行施工者選定による免震装置メーカーの絞込みによるコストダウンなど大幅に「二段階発注方式」による恩恵を受けています。

当病院の設備システムは、安心・安全と省エネルギーを図るために全電気システムを採用しています。病院の運営形態等の特徴を踏まえて経済性やメンテナンス性を考慮し、空調方式は操作や制御が簡便なマルチ形ヒートポンプエアコン、給湯はエコキュートによるセントラル方式を採用しています。給水システムは、飲用の市水と井戸を掘削して、トイレの洗浄や植栽の散水用に井戸水を利用する2系統を構築し、水の省資源化と災害時に於ける給水源として確保しています。また、災害時と防災用として300KVAの非常用発電機を屋上に設置し、災害後の復旧が最も早い電力システムと共に災害等に備えています。

飲料水及び非常用発電機の燃料用オイルは、それぞれ3日間の使用、稼働ができる量を確保しています。厨房設備は熱効率の高い電化厨房を導入し、安全性、快適性を図ると共に最先端のニュークックチル方式の採用により、調理人の省力化および入院患者に安全で美味しい食事を提供しています。1,2階の外来・検査室等の照明は個別スイッチおよび中央制御盤よりのゾーン点灯、3,4階の病室はスタッフステーションよりの制御が可能な点灯方式、またトイレ、廊下等の共用部はセンサー型照明器具を採用して省エネルギー化を図っています。