使い方や活動から考えるデザインプロセス

「おいでんの会」のテーマで特徴的なのは、単に建物のプランについて議論をするのではなく、その場での使い方や活動をベースとして議論を進めるプロセスをとっている点です。これは、青写真を描いた過剰な施設投資を防ぐ、完成後のしくみづくりにつながる、参加者が自分たちの視点で学校づくりへの意識を高めることができる、などの効果を狙っています。具体的な絵がない状態で議論をすることもあるため、いかにイメージしやすくするか、ワークショップ実施時には注意を払います。昨年度は校舎の設計と連動し、ソフト面では学校づくりのコンセプトとしくみについて、ハード面ではその議論を受けた設計への反映点の検討と外構基本計画の策定をテーマとし、設計スケジュールと連動させてテーマを移しつつ議論を進めました。2012度は活動の実践を進めるため、敷地内にある里山の整備活動「じょうすいのもり隊」を本格的にスタートさせるとともに、外構設計やしくみづくりについて継続的に議論を行いました。

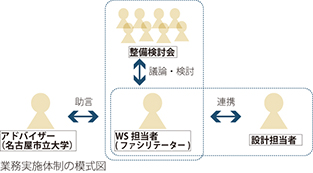

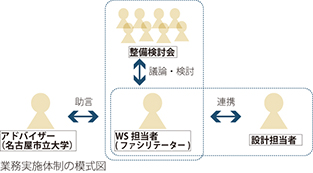

プロセスに合わせた特別な実施体制

実施体制として、設計担当者とは別にワークショップ担当者を擁立しています。ワークショップのファシリテーターは中立性を求められますが、一方で業務内容を深く理解するとともに専門性も要求されます。社内で上記の体制を組むことで、設計段階に応じた緻密なプログラムを設定し、密な連携を図りつつ中立性を保っています。また、名古屋市立大学の鈴木賢一教授にプロジェクト全体のアドバイザーを依頼し、研究室の学生もワークショップに加わっています。

地域に入り込み、地域とともに歩む

今回のプロセスにおいては、地域をよく知り、地域に入り込むことを意識しています。自治組織へのヒアリングや、地域行事へ積極的に参加し学校づくりをPRするなど、顔の見える関係性を築いてきました。2012度からは「おいでんの会」とは別に、住民有志によるコアメンバー打合せを不定期で開催。「じょうすいのもり隊」や地元夏祭りでのPRなどでは、プログラム構成や展示パネル・チラシ・かわら版の作成、運営スタッフなどに住民が直接関わり、地域に根付いた活動への道筋をつくりました。また、既存の地域活動との連携も進め、より地域の主体性を育むとともに、学校と地域をつなぐ新たな運営母体の設立を目指しました。

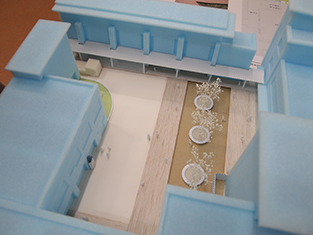

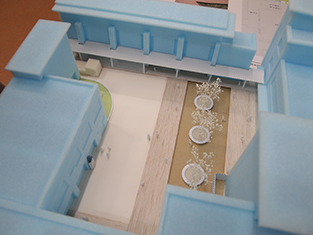

ハードへの反映

ソフト面をベースとした議論の中で、ハード面の内容を設計に反映させてきました。例えば校舎内に地域活動の中心となる「地域支援室」を設置することや、子どもの落ち着いた学習環境の確保、段階的に地域開放可能なゾーニングなどが挙げられます。また、学校としての詳細な使い勝手などの意見は別途学校教員と協議し、合わせて設計に反映しています。外構については地域の手で考えたり開校に向けて徐々に育てる部分をつくり、継続した地域の参加を目指しています。