地域の力で子どもたちが遊べる・学べる里山に

人口が急増する新興住宅地に新築される浄水北小学校。

その敷地の一部にまとまった雑木林があります。

昔は地域の子どもたちの遊び場でしたが、その後手入れがされず、荒廃した状態となっていました。

小学校の誕生を機に、里山を地域の力で再生させ、子どもたちや地域の方の活動・学習の場にすべく、

建築設計と同時に里山整備活動がスタートしました。

里山再生の取組み

設計時

整備方針を決める

地域住民や教職員が参加した校舎の設計ワークショップで、里山についても議論がされました。

そこでは、「将来子どもや地域の方が森に入って活動できるよう、地域の手で整備をしよう」という方針が決まりました。

但し、里山の整備は数十年単位での長い目で見る必要があること、また専門的な知識や技術が必要なことから、

森の専門家を招き、整備方針の策定をサポートいただいたり、里山に関する勉強会を開催しました。

さらに地域住民により、里山内を散策できる遊歩道ルートが現地で決定され、開校へ向けてできることから徐々に整備を進めることになりました。

森に親しむ「里山活動ワークショップ」

地域の方にとって、新しい学校はまだ敷地すら知らない人がほとんどです。

まずは多くの方に新しい学校や里山について、見て、知って、触れ合ってもらうことが重要と考えました。

そこで、親子連れを中心に、現地で遊び・学ぶ体験型の活動ワークショップ「じょうすいのもり隊」を5回開催しました。

どんぐりや植物の名前を見分けたり、木こり体験や木にロープを渡して渡る「ムササビウォーク」など、

体験しながら里山への興味を高めるプログラムを実施しました。

更に地域の方の協力を得て、焼き芋や流しそうめん、五平餅などの食育活動も合わせて実施しました。

初回は18名の参加者でしたが、口コミなどで輪が広まり、最終的には100名を越える方が集まる会になりました。

上/「じょうすいのもり隊」集合写真 左下/森の中で植物クイズ 右下/のこぎりで木こり体験

上/「じょうすいのもり隊」集合写真 左下/森の中で植物クイズ 右下/のこぎりで木こり体験

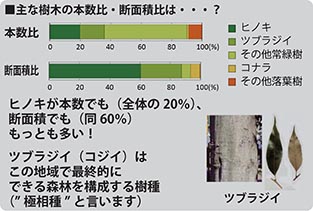

森の状態を知る「林分調査」

現状の森の状態を把握し、今後の整備方針に活かすため、専門家の指導のもと、

樹種や樹高、本数などを調べる「林分調査」を実施しました。

里山活動ワークショップの一環として、子どもたちも一緒になって木の高さを測ったり、

樹種を調べたりしました。調査結果は集計され、植生の把握や整備方針の策定に活用されました。

校舎建設時

里山整備の実践

開校1年前には、開校時に部分的にでも子どもたちが活動できるエリアを整備したい、との声が高まり、

地域住民により任意団体「学校里山づくりの会」が設立されました。

まずは校舎施工業者の協力を得て、植生上不要な樹木の伐採を行いました。

その後は毎月数回集まり、枯れ枝の片付けや伐採した丸太の皮むきなど、地道な作業を続けました。

その結果、丸太は遊歩道の枕木や階段、ベンチに活用され、開校時には里山内を周遊できる遊歩道ルートが一部完成しました。

施工ワークショップの開催

伐採した木を活用し、施工段階でも体験型のワークショップを開催しました。

輪切りにした木をデザインする木工体験や、グランド横の法面に設置する観覧席用の枕木にペイントするワークショップを開催し、

校舎の見学と合わせて多くの地域の方が参加されました。

開校後

里山整備の継続

開校後も継続して、地域主体で里山の整備が進められています。

また、学校や行政と連携して、里山での活動についても新たな動きを検討中です。

今後学校カリキュラムと連携した活動や、多世代交流となる生涯学習の視点での活動が期待されています。

担当者コメント

「学校づくり」は「まちづくり」という考えのもと、設計には一切関わらない「コーディネーター」という立場で、

設計ワークショップの企画・進行から里山専門家との協議まで、さまざまなもの・人をつなぐお手伝いをしました。

一見すると、里山整備と建築設計は関係ないのでは?と思われるかもしれません。

ただ今回のケースは、設計段階で合わせて議論することでこそ生まれた流れであること、

また、設計プロセスと連携した動きをつくることができたことから、取り組む意義は大きかったと感じています。

公共施設の場合、建築が人々の心に刻まれ、永く愛着をもって利用され続けるためには、里山に限らず、

建築の使い手や関係者が計画プロセスに関わることが重要であると考えます。

特に学校においては、先生も子どもたちも数年経つと入れ替わってしまいますが、

地域の方は大きく変わりません。学校を中心として、学校・家庭・地域が連携することは、

地域で子どもを育てることにつながり、まち全体の活力も生み出します(これは国の方針でもあります)。

これからも、建築を通じて人・まちをつなぐ存在でありたいと思います。